L’affaire Taraff, impliquant un montant de 50 milliards CFA, constitue un exemple significatif des dysfonctionnements du système judiciaire sénégalais. Au-delà de la dimension financière, elle soulève des questions fondamentales liées à la responsabilité des magistrats et à la gouvernance institutionnelle. Le groupe parlementaire Pastef, à travers ses interventions, a souligné depuis longtemps l’urgence de mettre en place des mécanismes permettant de tenir juridiquement les magistrats responsables des actes posés dans l’exercice de leurs fonctions.. Cette question dépasse le cadre politique pour s’inscrire dans un débat plus large sur la transparence, l’intégrité et la consolidation de l’État de droit.. I. La responsabilité judiciaire et l’intérêt public. La responsabilité des magistrats est un principe fondamental dans tout État de droit démocratique. Selon la doctrine juridique, un magistrat exerce ses fonctions avec un pouvoir considérable, qui doit être encadré par des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes. L’absence de sanctions en cas de manquements compromet l’efficacité de la justice et fragilise la confiance des citoyens (Shapiro, 2002 ; Posner, 2008). L’affaire Taraff illustre cette problématique : lorsqu’un acte ou une décision judiciaire entraîne des conséquences financières ou sociales majeures sans qu’aucune responsabilité ne soit assumée, c’est l’institution entière qui perd en crédibilité.. Le groupe parlementaire Pastef plaide pour que la responsabilité des magistrats ne soit pas seulement disciplinaire, mais également juridique et civile, permettant aux victimes de préjudices directs d’obtenir réparation et de garantir la transparence des décisions judiciaires. Une telle approche s’inscrit dans la logique de bonne gouvernance, où l’exercice du pouvoir public est toujours subordonné à des principes d’équité, de contrôle et de justice.. II. Impunité et perception citoyenne. L’affaire Taraff démontre également les effets de la perception d’impunité sur la confiance publique. La littérature en sciences politiques souligne que lorsque les citoyens perçoivent un manque de sanctions pour les acteurs publics (Beetham, 1991 ; Rothstein, 2011), cela conduit à un sentiment généralisé d’injustice et à une désaffection envers les institutions. Dans ce contexte, la responsabilité des magistrats ne relève pas seulement du droit interne, mais constitue un impératif démocratique. La justice, pour être légitime, doit être à la fois indépendante et responsable, capable de s’auto-contrôler sans céder à l’arbitraire ou aux pressions politiques.. III. Vers une justice transparente et responsable. Au-delà du cadre juridique, l’affaire Taraff met en lumière la nécessité de réformes institutionnelles profondes. Plusieurs principes peuvent guider cette transformation :. 1. Transparence procédurale : publication des décisions et motivation complète des jugements, afin de permettre un contrôle effectif.. 2. Contrôle interne et externe : création de mécanismes d’inspection et d’évaluation périodique des magistrats.. 3. Responsabilité civile et pénale : instauration de sanctions proportionnelles aux manquements dans l’exercice de leurs fonctions.. 4. Reddition de comptes et participation citoyenne : implication des acteurs de la société civile dans le suivi des institutions judiciaires.. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre plus large de l’État de droit et de la bonne gouvernance, qui considère la responsabilité et la transparence comme des conditions sine qua non de la légitimité des institutions publiques.. Conclusion. L’affaire Taraff, en raison de son ampleur financière et de ses implications institutionnelles, confirme la pertinence de la revendication du Pastef concernant la responsabilité accrue des magistrats. Elle met en évidence un double impératif : renforcer l’intégrité de la justice et restaurer la confiance des citoyens. La mise en œuvre de mécanismes efficaces de contrôle et de sanction constitue un élément central pour garantir l’État de droit, protéger l’intérêt public et assurer une gouvernance démocratique stable.. À travers ce cas, il apparaît clairement que la responsabilité judiciaire ne relève pas d’une exigence partisane, mais d’une condition fondamentale pour le bon fonctionnement des institutions et la consolidation de la démocratie au Sénégal.

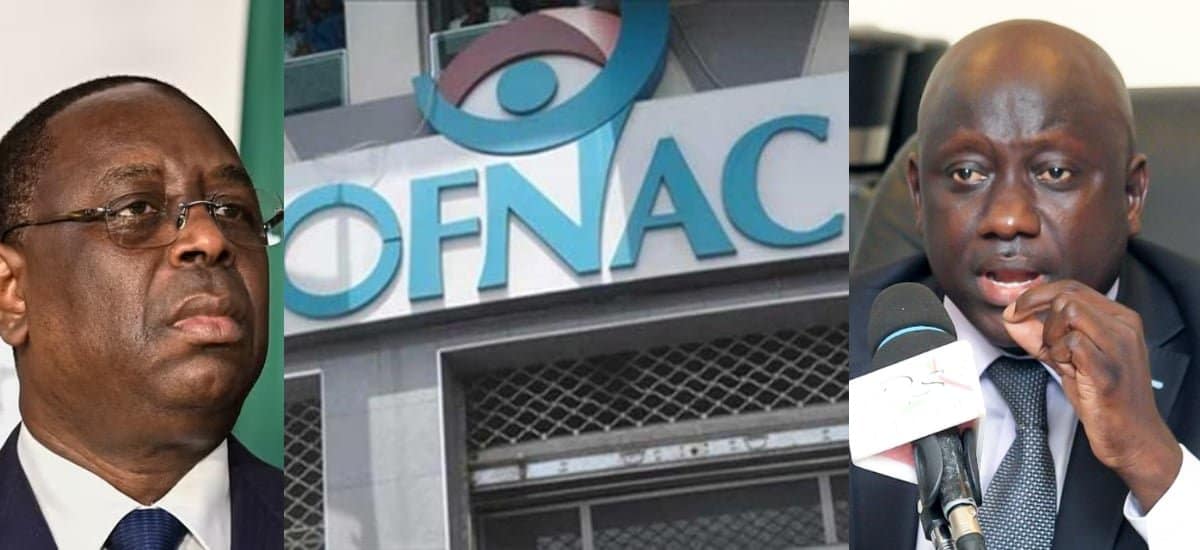

L’affaire Taraff et la responsabilité des magistrats:enjeux juridiques et démocratiques (Par Pape Sadio THIAM)